|

|

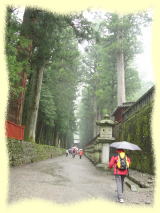

5月17日 旅の四日目 雨 日光東照宮・日光二荒山神社・日光山輪王寺・輪王大猷院

朝食はバイキングで美味しくいただけた。消化のよいものをおなかいっぱい食べられ満足であった。

|

|

8:26のバスで日光駅へ、荷物をロッカーに入れる。9:48 雨の中、昨日のフリーパスで東照宮へ。

| 徳川300年の基礎を築いた徳川家康は、死後も江戸の真北に当たる日光から幕府の行く末を見守ろうとした。 その霊を祀る東照宮は孫の家光の時代に豪華絢爛な建築に生まれ変わり、現在に至っている。この大造営によって 江戸初期の文化が今に伝えられ、ひいては世界遺産に登録される礎になっているのは確かである。 |

|

|

|||||||||||

|

||||||||||||

| 日光二荒山神社参道・・・補陀洛浄土(ふだらくじょうど)を訪ねる勝道上人の二荒山登頂の第一歩となった地 二荒山(男体山)をご神体とする、日光の信仰の中心となる神社。日光という地名は、二荒を音読みした「ニコウ」に、 「日」と「光」の字を当てたものとされている。 |

|

|

|

||

| 二荒山神社へ向かう | 二荒山神社参道 | 「神橋」(しんきょう)大谷川にかかる朱塗りの橋 |

| 輪王寺大猷院・・・日光を現在のように華麗な姿に変えた立役者/三代将軍徳川家光の眠る廟所。 抑制の効いた装飾美は、江戸初期を代表する建築と評価されている。大猷院というのは、家光の法号 で、ここは家光の墓所である。大猷院とは「大きな仕事を成し遂げた」という意味を持つ。1651年46歳で没した 家光は祖父・家康を敬愛し、「死んだ後も東照大権現(家康が死後朝廷から贈られた神号)お仕えする」と遺言したことから、 東照宮の傍らに埋葬された。本殿、相の間、拝殿が国宝。 |

|

|

|

| 輪王寺大猷院 | 国宝の拝殿・相の間・本殿 |

雨がひどく、「やぶさめ」が午後1時半より予定されていたが中止となり、昼食を東照宮入り口付近の店で摂っていた。

突然放送が流れ、1時から15人のところ5人に縮小して行うということだった。湯葉定食は2000円、美味しく食べる。

すぐ側が馬の走るところであったが、人垣が出来ていてもうすでに隙間がなくカメラで撮るどころではなかった。

こうなったら遠慮していられなく、カメラを持っていない女性の傘に入れていただき、シャッターをきった。

その貴重な一枚である。

雨の中の観光は、集中力に欠け何倍も疲れる一日であった。

帰りに「宝物殿」をみて一休みし、JR日光駅へバスで戻り、今夜の宿「ホテル・ユーロシティ」へ。15:30

部屋が狭く寒かったが、部屋に露天の温泉が付いていて、ちょっとおもしろいのだ。